子育てサポート

今更聞けない!?PTA議長になったら...(体験談)

この季節、どこの保育園、学校でも行われるPTA総会。

役をやっている人は、今回の総会で役目が終わる!と意気揚々な頃だと思います。

我が家も御多分にもれず、役目が回っており、やっと終わるな。というその総会前日。滅多に鳴らない我が家の電話が鳴りました。

「子供のインフルもらっちゃって、明日の総会の議長代わってもらえる?一言二言喋るだけだから」

もちろん、断る術もなく、いきなりの議長!

慌ててググりました。「議長セリフ」で検索。

出ました。

まずは「只今選出されました○◯です。慣れないもので、不手際があるかと思いますが、皆様のご協力よろしくお願いいたします」「では議事に沿って進めさせて頂きます」

ここで、議案を読んだり、承認を採ったり「皆様のご協力をもちまして無事議事が終了致しました。これで議長の任を解かせて頂きます。ご協力ありがとうございました」ざっとこんな感じです。

大勢の前で話すので、緊張はするものの、PTAです。

知った顔も多く、仕事のような緊張はありません。

いきなりの議長だった為、アドリブが効かず、堅苦しい喋りになってしまった事が悔やまれました。

「本日出席のはずの〇〇に代わり急遽議長をやらせていただく事になりました」くらいはすらっと言えたら良かったな。と思いました。

PTA担当の先生など、慣れた方に伺えば、大まかな段取りは教えて頂けます。

ただ、PTAという場ですから、ポイントは押さえつつ、堅くなりすぎない。と言うのも大事かな。と言うのが、経験してみての感想です。

また次年度が始まります。

役員に選ばれたと言うことは、その場を良くする機会をいただいたということ。

愛しい我が子が通う学校。ドップリ関わってみると、なにか新しい発見があるかもしれませんね。前向きに捉えて、経験あるのみ!

ペンネーム:エルさん

役をやっている人は、今回の総会で役目が終わる!と意気揚々な頃だと思います。

我が家も御多分にもれず、役目が回っており、やっと終わるな。というその総会前日。滅多に鳴らない我が家の電話が鳴りました。

「子供のインフルもらっちゃって、明日の総会の議長代わってもらえる?一言二言喋るだけだから」

もちろん、断る術もなく、いきなりの議長!

慌ててググりました。「議長セリフ」で検索。

出ました。

まずは「只今選出されました○◯です。慣れないもので、不手際があるかと思いますが、皆様のご協力よろしくお願いいたします」「では議事に沿って進めさせて頂きます」

ここで、議案を読んだり、承認を採ったり「皆様のご協力をもちまして無事議事が終了致しました。これで議長の任を解かせて頂きます。ご協力ありがとうございました」ざっとこんな感じです。

大勢の前で話すので、緊張はするものの、PTAです。

知った顔も多く、仕事のような緊張はありません。

いきなりの議長だった為、アドリブが効かず、堅苦しい喋りになってしまった事が悔やまれました。

「本日出席のはずの〇〇に代わり急遽議長をやらせていただく事になりました」くらいはすらっと言えたら良かったな。と思いました。

PTA担当の先生など、慣れた方に伺えば、大まかな段取りは教えて頂けます。

ただ、PTAという場ですから、ポイントは押さえつつ、堅くなりすぎない。と言うのも大事かな。と言うのが、経験してみての感想です。

また次年度が始まります。

役員に選ばれたと言うことは、その場を良くする機会をいただいたということ。

愛しい我が子が通う学校。ドップリ関わってみると、なにか新しい発見があるかもしれませんね。前向きに捉えて、経験あるのみ!

ペンネーム:エルさん

子育てサポート

手のかかる子の子育てをシンプルに楽しむ 3

目で見てわかる支援

発達がデコボコしている子ども達が安心して日常生活を送るためには、視覚支援が必要です。

視覚支援とは、

何をどうするのかを目で見て分かるようにすることです。

会話でのコミュニケーションができると「言葉で説明すれば分かる」と思われがちですが、言葉だけで説明されても伝わらない場合が多いのです。

写真やマークで伝える

例えば、少しだけ言葉が通じる外国に、一人ぽつんと取り残された場合を想像してみてください。

どこにいるのか、これから何が起きるのか分からず不安になります。

でも、見てわかるマークがあればトイレに行ったり、目的地に行ったりすることができます。

メニューに写真が使われているファーストフード店であれば、注文する際の不安も軽減されるのではないでしょうか。

何から視覚支援をすればいいのかわからない場合は、「何度教えたらわかるの!」と言いたくなる物事に対して考えるといいかもしれません。

・片付ける場所に、そのおもちゃの写真を貼る

・家に帰ってからやることを紙に書いて貼る

など、ちょっとした工夫で何度も同じことを言わずにすむかもしれません。

予定や時間を示す方法

息子が未満児だった時に重宝したのは、残り時間がわかる時計です。

視覚支援用として「タイムタイマー」が市販されていますが、キッチンタイマーでも代用できます。

まだ時計が読めないときは、「この時計の赤いマークが消えるまで遊んでいいよ」「ベルが鳴ったら終わりだよ」と伝えると切り替えが早かったです。

また、予定がわからないと「どこに行くの?」「いつ着くの?」と不安になるので、いつもと過ごし方の違う休日や旅行に行く場合はスケジュール表を作りました。

今はタブレットがあるので、行くお店の写真を事前に見る、時刻表や路線図のアプリを見るなどしています。

大切なのは「不安を減らすこと」

視覚支援は、絵や写真、文字など本人が分かる伝え方で伝えることが大切です。

「絵は苦手だから書くのは難しい」と思うかもしれませんし、「一生、書いて伝え続けなければいけないかも」と不安になるかもしれません。

でも、大事なのはお子さんの不安を減らしてあげることです。

料理のレシピ本のように写真を撮って順番に並べるだけでもOK!

フリーのシンボルマークを印刷して、切って貼ってもOK!

文字が読めるお子さんの場合は、紙と鉛筆があればすぐにできます。

方法は子供によって様々

いくら「視覚支援をすれば発達がデコボコしている子どもにも伝わる」と言っても、子どもにやらせたいことや直して欲しいことばかりを書くと効果はゼロです。

なかには、凝って作っても子どもの好みに合わず、うまく伝わらないこともあります。

私もいくつボツになったかわかりません(涙)

身近なものを使って簡単に始めた方が、うまく伝わることも何度もありました。

難しく考えずに気軽に始めて、お子さんに合った伝え方を探してみるといいでしょう。

お子さんの不安を減らすための視覚支援なので、優先順位をつけ、一歩ずつ日常生活に取り入れてみてくださいね。

過去の記事はこちら↓

この記事を書いた人

花石しまりー:デコボコライフアドバイザー

http://symary.naganoblog.jp/

長男(2001年生)が3歳の時に発達障害(自閉症スペクトラム)と診断されてから育児書通りにはいかない子育てをブログに連載。個別相談や講演、発達障害の啓発活動に取り組んでいる。子どもの発達が気になる親の会こもれび代表。

子育てサポート

手のかかる子の子育てをシンプルに楽しむ 2

スモールステップでほめる・みとめる

発達がデコボコしている子どもを育てていると「将来、働いて自立した生活ができるのだろうか」と不安を感じる方が多いです。

私も息子が小さいころは将来が見えずに不安を感じていました。

子育てする中で見えた必要なもの

中学3年生になり、進路を考えるようになった息子をみて断言できるのは

「発達がデコボコしている子どもたちが、将来、自立するために必要なのは自己効力感」です。

自己効力感とは、「(根拠はないけど)なんとなくうまくいきそう!」とか「自分はこのままでOK♪」と思える力です。

自己効力感が低いと、「自分はきっとうまくできない」「どうせまた失敗する」などと考え、やる気が起きずに行動を続ける気力も湧いてきません。

逆に、自己効力感の高い人は、「できそうだ!」「自分ならやれる!」と考え、ポジティブな気持ちで行動するので良い結果にもつながりやすくなります。

成功すればまた自己効力感が高まるので、さらにやる気が出てくるといった正のスパイラルも発生していきます。

自己効力感を高めるための「スモールステップ」

高めるための方法はいくつかありますが、シンプルに1つだけ紹介します。

発達がデコボコしている子どもたちは、周りの子どもと比べると手先が不器用で、身支度が遅かったり、勉強が苦手だったりします。

子どもなりに「自分は友達よりうまくできない」と思っている場合もあります。

そんな子どもたちに必要なのは、「うまくいった」という成功体験の積み重ねです。

最初から大きな目標を立てるのではなく、スモールステップで考えて、階段を一段ずつ上るようにその都度、ほめて・みとめてあげます。

例えば、着替えを自分でやってほしい場合

最初から「一人で着替えられるようになろうね」というのではなく、「今日はボタンが1個、外せたね」「自分で靴下をはけたね」というように細かく分けます。

さらに「これならほぼできる」という内容の目標を立てて「できた!」という経験をさせると更にGOOD!

その積み重ねが根拠のない自信につながります。

人と会話をするのが苦手で、自分から挨拶させたくてもできなかった息子ですが、高学年になってやっと挨拶ができるようになりました。

その時の様子を先生から教えて頂いたのですが、自分から先生に「おはようございます」と言えたときに「今日は自分から言えた!すごい!」と自分で自分をほめていたそうです。

今は自己効力感があるおかげで、「自分はこれが苦手だけど、こう工夫してくれればできる」と自分の苦手をカバーする手段まで、相手に言えるようになりました。

それぞれの子どものペースで小さなできたことをほめて・みとめてあげること。

それによって子どもは自信がつきます。

みんなと同じようにできることが目標ではないと思います。

あせらずに見守ってあげたいですね。

過去の記事はこちら↓

この記事を書いた人

花石しまりー:デコボコライフアドバイザー

http://symary.naganoblog.jp/

長男(2001年生)が3歳の時に発達障害(自閉症スペクトラム)と診断されてから育児書通りにはいかない子育てをブログに連載。個別相談や講演、発達障害の啓発活動に取り組んでいる。子どもの発達が気になる親の会こもれび代表。

子育てサポート

松本市公式子育てポータルサイト「はぐまつ」

「はぐまつ」は、地域の子育て情報を一ヶ所にまとめて、

いつでもどこでも誰でも閲覧できる松本市の公式子育てポータルサイトです。

松本市の公式子育てポータルサイト「はぐまつ」(2011年3月オープン)は、

松本を「Hugする」、「育む」という意味からつけられました。

子育て世代だけでなく子どもから大人まで、

みんなで一緒に育っていきたいという願いがいっぱい詰まっています。

・一方的な情報発信だけでなく、子育ての悩みなどを

共有・相談できる掲示板的な場所を作り充実させています

・ネット上だけでなく、サイトをきっかけにリアルなコミュニケーションがとれるよう、

交流会やイベントを開催しています。

はぐまつ 公式サイト

http://www.hug-matsu.jp

*サイトの管理

*はぐまつ交流会

震災で松本へ避難している方々と市民の楽しい交流会。(年1回)

*はぐまつミシンカフェ(月2回 庄内公民館)

子育て中の親の支援として行う、託児つきのミシン手芸教室。

ミシンの提供、指導は、震災で避難している池田さんが行う。

終わってからお昼を食べながら子育ての情報交換をする。

*「はぐルッポ」の運営

不登校等の子どもたちに居場所を提供。保護者からの相談も受け付けている。

*松本市子育てコミュニティサイトプロジェクト

はぐまつ事務局 メール hugmatsu@gmail.com

*松本市こども部こども育成課

〒390-8620 長野県松本市丸の内3-7 TEL:0263-34-3261

いつでもどこでも誰でも閲覧できる松本市の公式子育てポータルサイトです。

サイトだけでなくリアルな交流会なども

松本市の公式子育てポータルサイト「はぐまつ」(2011年3月オープン)は、

松本を「Hugする」、「育む」という意味からつけられました。

子育て世代だけでなく子どもから大人まで、

みんなで一緒に育っていきたいという願いがいっぱい詰まっています。

・一方的な情報発信だけでなく、子育ての悩みなどを

共有・相談できる掲示板的な場所を作り充実させています

・ネット上だけでなく、サイトをきっかけにリアルなコミュニケーションがとれるよう、

交流会やイベントを開催しています。

はぐまつ 公式サイト

http://www.hug-matsu.jp

主な活動

*サイトの管理

*はぐまつ交流会

震災で松本へ避難している方々と市民の楽しい交流会。(年1回)

*はぐまつミシンカフェ(月2回 庄内公民館)

子育て中の親の支援として行う、託児つきのミシン手芸教室。

ミシンの提供、指導は、震災で避難している池田さんが行う。

終わってからお昼を食べながら子育ての情報交換をする。

*「はぐルッポ」の運営

不登校等の子どもたちに居場所を提供。保護者からの相談も受け付けている。

お問い合わせ

*松本市子育てコミュニティサイトプロジェクト

はぐまつ事務局 メール hugmatsu@gmail.com

*松本市こども部こども育成課

〒390-8620 長野県松本市丸の内3-7 TEL:0263-34-3261

子育てサポート

ひきこもり、不登校などのお悩みサポート「はぐルッポ」

ひきこもり、不登校などの状態にある子どもへの居場所提供・相談支援

「はぐルッポ」はさまざまな事情で学校に通うことができない子どもや

悩みを抱えている子どもに居場所を提供します。

一人ひとりの願いや、ご家族の願いに寄り添いながら、

それぞれの状況に応じた生活支援・学習支援を行います。

子どもたちが、自ら一歩を踏み出すためのエネルギーを育むお手伝いをしたいと思っています。

また、悩みを抱えるご家族の相談もお受けしています。

まずは、お電話でお問い合わせください。

1.開所時間 :

毎週水曜日と金曜日 午後1時~6時

(開所日が変更することもあります)

(小学生はご家族の送り迎えを原則とします)

*相談は随時受け付けます。(要予約)

2.活動内容 :

(1)支援:子どもとのかかわりを大切にしながら生活や学習を支援します。

(2)相談:子どもやご家族の悩み等の相談に応じます。

3. 利用料 :

無料 (利用料は無料ですが、実費は頂きます。)

4. 支援員 :

常時2~3名

(信州大学の学生さんなどがお手伝いしてくれることがあります。)

5. その他

*はぐスタ : 月に2回 勉強だけをやる日を設けています。

*はぐカフェ: 各月で保護者向けの勉強会を開いています。

・子どもの支援・相談スペース・「はぐルッポ」

松本市旭3-2-21 ℡:0263-31-3373(FAX兼)(水・金)

E-mail:hugmatsu@sky.plala.or.jp

・松本市こども部こども育成課

℡:0263-34-3261、FAX:0263-34-3236

子育てサポート

上田キッズ野菜ソムリエ

上田キッズ野菜ソムリエ事務局担当の滝澤美由紀です。

3人の子を持つ母です。

私が「キッズ野菜ソムリエ」の存在を知ったのは、2年前。

2014年秋に長野で、子供から子供へ野菜や果物の美味しさを伝える力を育む、

キッズ野菜ソムリエの養成講座があると知り、小4と小2の娘二人と受講しました。

養成講座では、トマトの勉強をし、

キッズソムリエ任命後初仕事は、野沢菜を漬けました。

その日の夜、食卓に上った野菜を食べた娘たちが、

「これはー、甘い⁉」と昼間学んだような感想を言っていました。

その後キッズ野菜ソムリエ活動で野菜のふるまいを体験してくると、

家でも同じように野菜を切って家族にふるまってくれました。

娘たちの影響される様を見ていて、

野菜を深く味わい、使えて、伝えられる食の感性を育みたい。

私自身も、子供たちと一緒に食の楽しさや奥深さを学んでいきたい。

娘たちの近くでも一緒に活動する仲間ができたらいいな・・

と思っていたところ、

ジュニア野菜ソムリエを目指す友人に巡り会い、トントンと話が進み、

2015年9月、上田キッズ野菜ソムリエ養成講座を開講することができました。

上田で誕生した仲間は、年少さんから小学6年生までの12名。

ご家庭で、苦手だったトマトを食べられるようになったお子さんや、

進んでエプロンを付けてお手伝いをしたお子さんもいました。

その後地元企業のイベントで、チョコベジのふるまいをして、

野菜の美味しさを伝える体験をしました。

大きい子が小さい子の見本になる姿も見られ、

学校でない縦のつながり楽しんでいました。

また、今年は、松代の畑で生ごみから肥料づくりをして、

ジャガイモを育て、野菜の絵を描く体験に参加させていただきました。

今年8月の野菜の日イベントでは、長野、小布施、上田の

キッズ野菜ソムリエが集まり、

育てた野菜を販売したり、考案した冷汁レシピを紹介、

ふるまい、野菜釣りゲームを担当しイベントを盛り上げました。

美味しさを人に伝える役割で、

子供たちの食に対する好奇心の芽がぐんぐん伸びていった貴重な体験ができました。

今後、上田では、11月12日に信州特産のリンゴを美味しく楽しく味わう講座を行います。

キッズ野菜ソムリエになって野菜や果物の美味しさを伝えていきたいお子さんが集まったら、

養成講座で仲間が増えるのもいいなと思います。

お問い合わせ

riasamama@gmail.com 滝澤まで

3人の子を持つ母です。

私が「キッズ野菜ソムリエ」の存在を知ったのは、2年前。

2014年秋に長野で、子供から子供へ野菜や果物の美味しさを伝える力を育む、

キッズ野菜ソムリエの養成講座があると知り、小4と小2の娘二人と受講しました。

養成講座では、トマトの勉強をし、

キッズソムリエ任命後初仕事は、野沢菜を漬けました。

その日の夜、食卓に上った野菜を食べた娘たちが、

「これはー、甘い⁉」と昼間学んだような感想を言っていました。

その後キッズ野菜ソムリエ活動で野菜のふるまいを体験してくると、

家でも同じように野菜を切って家族にふるまってくれました。

娘たちの影響される様を見ていて、

野菜を深く味わい、使えて、伝えられる食の感性を育みたい。

私自身も、子供たちと一緒に食の楽しさや奥深さを学んでいきたい。

娘たちの近くでも一緒に活動する仲間ができたらいいな・・

と思っていたところ、

ジュニア野菜ソムリエを目指す友人に巡り会い、トントンと話が進み、

2015年9月、上田キッズ野菜ソムリエ養成講座を開講することができました。

上田で誕生した仲間は、年少さんから小学6年生までの12名。

ご家庭で、苦手だったトマトを食べられるようになったお子さんや、

進んでエプロンを付けてお手伝いをしたお子さんもいました。

その後地元企業のイベントで、チョコベジのふるまいをして、

野菜の美味しさを伝える体験をしました。

大きい子が小さい子の見本になる姿も見られ、

学校でない縦のつながり楽しんでいました。

また、今年は、松代の畑で生ごみから肥料づくりをして、

ジャガイモを育て、野菜の絵を描く体験に参加させていただきました。

今年8月の野菜の日イベントでは、長野、小布施、上田の

キッズ野菜ソムリエが集まり、

育てた野菜を販売したり、考案した冷汁レシピを紹介、

ふるまい、野菜釣りゲームを担当しイベントを盛り上げました。

美味しさを人に伝える役割で、

子供たちの食に対する好奇心の芽がぐんぐん伸びていった貴重な体験ができました。

今後、上田では、11月12日に信州特産のリンゴを美味しく楽しく味わう講座を行います。

キッズ野菜ソムリエになって野菜や果物の美味しさを伝えていきたいお子さんが集まったら、

養成講座で仲間が増えるのもいいなと思います。

お問い合わせ

riasamama@gmail.com 滝澤まで

子育てサポート

食ママ倶楽部 上田支部

地産・地消を!手作り加工で美味しく楽しく

佐久で活躍されている食ママ倶楽部本部代表高地清美さんの活動を、

上田でも広めたいという想いから、2016年春に食ママ倶楽部上田支部として始めました。

食ママ倶楽部では地域の農産物を利用して、手作りの加工塾をしています。

内容は

〇日本の伝統的な発酵食品と「ひと手間かけた」先取り調味料を取り上げ、

豊富な食材を余すことなく活かしながら、一年通して利用できる手作り加工。

〇忙しい日常の中でなるべく時間をかけずに、安心・安全な手作り加工の料理。

たとえば瓶詰め方法ですが、

本やレシピを見ていても「あれ?」と迷うことはありませんか?

分量、水と火の加減、時間とともに変わっていく鍋の様子。

煮つめ方や状態の変化にみんなでやると、「こうすればいいんだ」「なるほど」と気づくことがあります。

加工の楽しみは、季節を超える美味しさもあります。

旬の時期に、みんなで作って、旬以外にも楽しめる。

見ためもきれいで美味しい。

1ヶ月に一度、上田市塩田の里交流館(とっこ館)にて開催しています。

今までみなさんのご意見を踏まえて開催してきました。

5月いちごジャム・シロップ漬け

6月だししょうゆ

7月ブルーベリージャム、シロップ漬け、しそドリンク

8月トマトソース・トマトジャム・ミニトマトのシロップ漬け

を開催しました。

今年は

9月グラノーラ、おととミルク(小魚のお菓子)

10月発芽玄米、だし麹

11月りんごの万能ダレ、いももち

12月あわ大福、だししょうゆ

を予定しています。

親の姿を子どもたちにも見てもらいたいと、お子さま連れも大歓迎!

もちろん大人だけでも大歓迎!(年齢問いません)

みなさま是非、参加してみませんか?

問合せ先

〇食ママ倶楽部上田支部 古田絵美

活動の様子はブログとFacebookでお知らせしています。

ブログ Emeal Kitchen~エミールキッチン~

Facebook → Emeal Kitchen

〇本部(佐久)で講座内容が同じこともあり。

本部お問合せは高地0267-41-6905まで。

子育てサポート

地域を巻き込み、ハッピーな子育てライフを!

パパやママを応援したい!

始めまして!ペルメルベーベ代表の竹内梨恵です。

ペルメルベーベは造語で、フランス語で、Pereはパパ、Mereはママ、Bebeは赤ちゃんという意味です。

子どもたちに、活き活きと夢を持って輝いてくれることを望む前に、

その子どもを育てる親たちが活き活きしていなくっちゃ!

でも、実際には多くのパパ・ママが子育てに対する不安や悩みを抱えて、

活き活きする余裕なんてなく、

日々の生活に追われて過ごしているのではないでしょうか。

そんなパパ・ママたちを応援したい!

パパ・ママだってもっと自分を楽しんだっていいじゃない!

と思い立ち、育児奮闘中のパパ・ママを中心にメンバーを集め、

今年の4月に団体を立ち上げました。

ペルメルベーベは、パパ・ママ・子どもたちが楽しめるイベントや育児に関する講演会など、

ハッピーな育児を応援する活動をしていきたいと考えています。

子どもたちが楽しんで遊んでいる間に、パパ・ママたちも楽しめる空間を作りたい!

そんな場所を作ることで、育児不安を少しでも解消するお手伝いができれば嬉しいです。

パパもママも子どもたちみんながハッピーになれる地域づくり、

そして、おじいちゃんやおばあちゃん、未来のパパ・ママ、多世代を巻き込み、

地域全体が家族のように温かく見守り、

子育てしやすい環境づくりを目指し、絶賛活動中です!

まだまだ駆け出しの団体ですが、「ペルメルベーベ」の名前を覚えていただき、

多くのみなさんにイベントや講演会に参加していただければと思います。

お待ちしております!

<活動目的>

・お産、育児に優しい地域作り

・多世代交流の推進

・パパママ子どもたちが活き活きできる地域作り

・未来のパパママ応援

<今後予定している活動>

・パパママフェスタ(10月15日)の企画、運営

・お産、育児に関する参加型講演会の企画、運営

・ファミリーコンサート

その他、たくさんの楽しい企画やアイディアを温めています。乞うご期待!!

ペルメルべーべ

サイト→ペルメルベーべfacebookページ

お問い合わせは pere.mere.bebe@gmail.com まで

子育てサポート

どんな自分もHUGして育む関係作り、HUG ME

親も子も、個人として輝ける場所

来年1月。スタートアップとして、

託児所と、スキルアップや自分探しの場を本格始動させていくHUG ME。

私たちの名前には、

『どんな自分もハグして認める』

『個人として私を育む』

そんな二つの願いが込められています。

フリーランスという働き方が市民権を得はじめ、女性の起業も増えている近年。

子どもがいても何かしたい。

育休産休と言った立場だからこそ、今、考えたい、何か始めたい。

そんな『思い』があるお母さんを、子育て中から全面サポートできる場を、御代田町からスタートします。

施設と活動の概要

メインとなるのは、はぐみ館とはぐみ園。この二つは両隣、くっついた関係にあります。

館は大人のために。

コワーキングスペースをイメージして頂くといいかもしれません。

会員用のレンタルルーム、セールスやブランディングなどを学ぶ起業プログラム、

コーチングを用いたフォローや、一歩はじめるためのバックアップ体制、実践の場が揃うスペースを提供します。

親としてではなく、親が自分に、一人の人に戻れる場所です。

そして園は、保育士が在中する託児所スペース。

と言っても、子供だって、待っているだけじゃつまらない。

時にはぶつかりながら、自分も友達も受け入れる力を育んでく『園』。

0歳から受け入れ可能なその場所は、自然保育を中心に、カリキュラムを一切設けない学びの場として

4月から開園予定です。

お互いの姿を感じ、認め合う事ができる、それが私たちの目指す関係づくりです。

こんな方、待っています!

一緒に何かしてみたい、思いに賛同する、という方、個人事業主様、企業様を募集しています。手探りな部分も多いHUG ME。

様々な可能性を一緒に創造していきたいと思います。

ぜひ知恵と力をお貸しください。

また、具体的な求人としては、自然保育をモットーとするはぐみ園を、お手伝い頂ける保育士さん、

またその仕事に興味のある方を募集します。

資格や勤務についてはお問い合わせください。子連れでの出勤やWワークもOKです。

もうひとつ、はぐみ館ではスタートアップメンバーを募集しています。

働くことに興味のある方、子どもと一緒に始めたい方を対象に、1月から3月までの3か月間。

正規料金の半額にてプログラムや施設をご利用いただけます。

御代田から始める新しい1年。あなたも自分になってみませんか?

活動名 HUG ME

問い合わせ fumiko-nishimura@hagme.be-ourselves.jp

HP等 http://ameblo.jp/gu-taramamanoikinukiikuj/

子育てサポート

松本に常設の森のおもちゃ館・おもちゃ病院・手づくり遊び工房を!

松本わらべ館設立準備室

おとなもこどもも、衣食住遊のいろんなものを作って楽しめる、木のおもちゃ館を松本に建てたい!

という夢を実現するべく、松本市アルプス公園北口の古民家で活動しています。

・運営者 市民活動団体「松本わらべ館設立準備室」 代表 赤沼留美子ほか9名

NPO準備中。

・活動歴 2011年10月開始

・受賞歴 平成24年度長野県元気づくり支援金 松本地方事務所長表彰

活動の3本柱

①森のおもちゃ館

ドイツを中心とする、ヨーロッパの木のおもちゃやボードゲームを60点ほど所蔵しており、

入館料100円で一日中遊び放題です。

携帯ゲームや電池式のおもちゃとは一味違う、

自分で想像を広げながら遊ぶことを楽しんでいます。

②おもちゃ病院

木のおもちゃや電池式の電車やぬいぐるみなど、いろんなおもちゃを診察・手術して治療をしております。

壊れても直しながら、いつまでも使い続けるライフスタイルを子供たちに伝えられたらいいなあと思います。

県内各地(特に中南信)から患者さんが集まってきています。

③手づくり遊び工房

毎週様々な親子さんが集まってあれこれ作って遊んでいます。

例えば

「衣」畑で育てた藍を使って手ぬぐいやエコバッグたたき染め体験等

「食」石窯ピザづくり体験、無添加ベーコンづくり体験、無添加ソーセージづくり体験等

「住」キャンドルづくり体験、木のスプーンづくり体験、カッティングボードづくり体験等

これからの活動

この5年間は、松本市の建物をお借りして活動を続けてきました。そろそろ自前の建物を取得する段取りに入ろうとしています。

工事も一部プロのお力を借りながらも、できるだけ私たちでやってみようと思っています。

大きな空き家プロジェクトになりそうです。

親子さんでぜひ工事手伝いに来てください。

森の中で馬も飼い始めました。

室内遊びはもちろんですが、森に入って遊んだり、畑をやってみたり、

里山まるごと楽しめる場所を作ろうとしています。どうぞお楽しみに。

団体名 松本わらべ館設立準備室 代表 赤沼留美子 (facebook「赤沼留美子」)

公式ブログ http://ameblo.jp/warabekan/

子育てサポート

おとなもこどもも農業体験パラダイス!

子供たちが自らの手で生きる力を身につけるため

みなさん、こんにちは!

NPO法人食育体験教室・コラボの理事長の飯島美香です。

今回は、法人活動を紹介させていただきます!

設立のきっかけは、自分の子育て

NPO法人コラボ(通称・・以下同様)は、

2010年3月に法人取得し活動を始めたばかりの食育推進活動をしている法人です。

コラボのミッションは

活動を通じ、【子供たちが自らの手で生きる力を身につけるお手伝いをすること】です。

わたしも4人の子供を育てているママです(だいぶ年季が入りましたが、、)

わたしの子育てがコラボの活動の原点でもあります。

子育ては育児書の通りになっていかない!

今では当たり前だと思いますが、第一子を出産したときは、

もう育児書が手放せないくらいに神経質に子育てをした私。

でもあるとき、ふと気がついた、、

みんな同じなんてことありえないよね??

じゃ、自分らしくこの子らしく子育てしたいな~と思ったのです。

そこで、自然があふれる故郷に帰り、子育てを始めました。

それをきっかけにママ友同士で遊ぶ会・学ぶ会・作って食べる会を重ね、

法人設立へとなりました。

誰でも参加できる!みんなが楽しい!そんな活動を

コラボの活動は、難しいことは何にもなくて、

自然の中で思いっきり元気良く遊びながら、

いろんなことを学べるような場所作りをしています。

みんなで畑に出て、自家製野菜を作り、収穫をして料理をしてたべる!

野菜を作るのは初めての人でも、協力してくださる農家さんがいることで、

素人でも、ちいちゃなお子さんでも楽しむことが出来ています。

今年は特に、松代地区に大きな畑を借り、

地元のNPO法人や農家・企業が協力体制を作ってくれて、活発な活動が出来ました。

馴れない農作業も、みんなでやれば超楽しい!!

毎回20組以上の家族が参加してにぎやかに農作業体験をしました。

あるときは、種まきを!

あるときは収穫体験!

そして野菜のお絵かき大会!

農作業だけではなくお楽しみ体験も盛り沢山!

羽釜でごはんを炊いたり、焼き芋したり、遠足でやぎと遊んだり、

それはもう!子供も大人も夢中になる活動ができました。

活動の中で、少しでも安心なものを自らの手で選ぶことの大切さを痛感しています。

そして、初めましての人同士でも、作業を通じて知り合い情報交換も出来ることが

コラボ活動の魅力のひとつだと思っています。

皆さんも、是非、お子さんを連れて、もちろん大人だけでも大歓迎!

コラボの活動に参加してみませんか?いつでも参加できますよ。

問い合わせ先

NPO法人食育体験教室・コラボ

長野市篠ノ井山布施5401-2

http://colabo1966.naganoblog.jp/

活動はブログで配信中です。

この記事を書いた人 飯島美香

1966年長野市生まれ

4人の子供と夫と長野市中山間地域で暮らす。

本業は一級建築士

本業(建築設計事務所)の傍ら、食育推進活動を邁進中。

子育てサポート

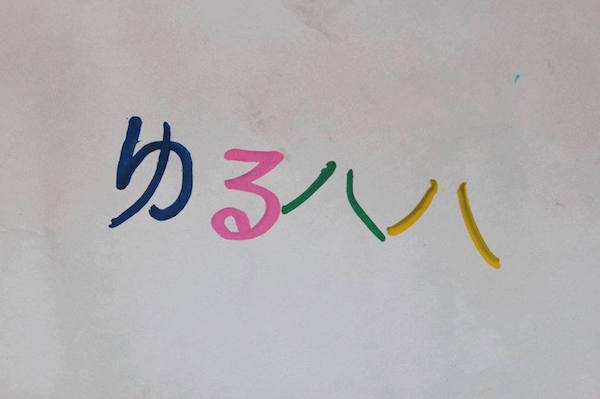

ゆるハハ研究所

ママによるママのためのムーブメント

小県郡長和町をご存じでしょうか?

自然と水に恵まれる人口10000人に満たないこの町で、

小さなムーブメントがママの手で2015年11月よりスタートしています。

その名も「ゆるハハ研究所」。

小さなこの町で繋がる人の輪は、「誰かと笑顔を共に!この場所を魅力的に!」

という想いで、ママひとりひとりが先生になり、

等身大の「研究」が発信され続けています。

そんなママ研究員のメッセージを、あなたのアンテナでキャッチしてみては?

1、パン作り好きなママによる「ベーカリー部」

「ご飯を炊くように、パン作りを身近に」を

テーマに家庭的で簡単に美味しいパン作りがモットーです。

ちびっ子も一緒に、癒しの時間です。

2、音楽好きなママによる「音遊び部」

「音楽を生活の一部に」カッコよくハモり、

身近にある楽器で演奏をする。

NO music, No lifeなママさんが集まっています。

3、編み物歴20年のママによる「編み物部」&「マルシェ部」

ブキッチョでも基礎からママのペースで楽しめる時間です。

お茶しながら出来上がった作品を各地開催のイベントで出店販売もしていきます。

4、お茶タイムが好きなママによる「ゆる茶々部」

日々頑張っているママが集まり、お茶を楽しむ会です。

そんなひと時がママにとっては大切な時間。

たくさん笑ってリフレッシュしていって下さい。

5、子連れOKなヨガ教室「ママヨガ教室」

家事や育児、仕事で凝り固まった体や心を解きほぐしてくれるヨガ。

一人でも参加OKです。

教室後は自然と悩みを共有するひと時。

ヨガを通して自分の変化を感じて下さい。

長和町を拠点に、近隣地域のママ主体の活動も同時に応援&参加を続けているゆるハハ研究所。

ママ独自の目線でこれからも研究や発表が続いていきます。

ビビッときたら今がはじめ時。どうぞお問合せ下さい。

Facebook 「ゆるハハ研究所」

Mail yuruhaha.lab@gmail.com

子育てサポート

手のかかる子の子育てをシンプルに楽しむ

「違っている」は「劣っている」ではない

子育てに手遅れはありません

子育てをしていると

「うちの子だけちょっと違うかも」と感じたり、

健診時に保健師から声をかけられたり、

園や学校の先生から病院の受診を勧められた方もいると思います。

それまで子どもの個性や性格だと思って育ててきたのに、

急に「発達障害では」とか「支援が必要」と言われたら

不安や戸惑いを感じます。

「手遅れなのでは」と悲観して相談される方もいます。

発達障害は生まれつき脳の機能障害と言われています。

早期療育が大切だと言われていますが、

子育てに手遅れはありません。

分かったときがスタートです。

頭の中のことは目に見えないのでとてもわかりにくいです。

詳しい説明はこちらが参考になります。

国立障害者リハビリテーションセンター・発達障害情報・支援センター

http://www.rehab.go.jp/ddis/

発達障害と診断されて12年

我が家の息子は3歳の時に発達障害と診断されました。

それから12年間育てて思ったのは、

発達障害は発達しない障害ではなく

発達にかたより(凸凹)がある

ということです。

同学年の子どもよりできないことは多くても、

できるようになる時は必ず来ます。

3歳の時には言葉が話せなかった息子ですが、

今では一日中、何か喋っています。

人前で発言することもできるようになりました。

手のかかる困った子は、困っている子なのです。

お子さんが子育てに「困った」と感じたときはお子さんも困っています。

そんなときは「この子は何に困っているのだろう?」と考えるタイミングです。

何に困っているのかを知らないとお子さんに寄り添った支援につながりません。

例えば、部屋の掃除を指示する場合に「片付けて」と

1回言うだけでできる子がいれば、

5回くらい言ってやっと動き出す子もいます。

「床の上の本を本棚に戻して」と具体的に指示すればできる子、

きれいな部屋の状態の写真を見せて「これと同じにして」と言われればできる子など、

その子に合った伝え方があります。

お子さんに伝わる伝え方を見つけるためには

本人が何に困っているのかを知ることが大事になります。

子供が困っている点をみつけ、

どうすればうまくいくかをみつける

性格と障害の境界線をつけることは非常に難しいです。

十人いれば十通りの特徴があるといわれています。

似たようなことで困っていても全く同じ子はいません。

診断名も12年前は発達障害でしたが、

いまは自閉症スペクトラム(連続体)となりました。

見た目では分からないので周囲への説明が難しく、

親の躾のせいにされることもあります。

子どもの言動が理解できず、ただのわがままにみえてイライラするときもあります。

親は子どもの障害を受容するのが当たり前だと思っていた時期がありました。

ですが、障害受容はそう簡単なことではありません。

将来を考えると不安にもなります。

大切なのは障害を受容することではなく、

子ども本人が何に困っていて、

どうやればうまくいくのかを見つけることです。

人と違うことは劣っていることではありません!

次回は、発達がデコボコしている子どもとの子育てライフをシンプルに楽しめて

「なんとかなるかも」と思えるような具体的な日常生活のコツをお伝えします。

この記事を書いた人

花石しまりー:デコボコライフアドバイザー

http://symary.naganoblog.jp/

長男(2001年生)が3歳の時に発達障害(自閉症スペクトラム)と診断されてから育児書通りにはいかない子育てをブログに連載。個別相談や講演、発達障害の啓発活動に取り組んでいる。子どもの発達が気になる親の会こもれび代表。

子育てサポート

ママと仕事とこどもの病気〜病児保育を使う時〜

こどもの具合が悪くなった時・・・

ママが仕事を始める時、よぎる不安は

こどもの具合が悪くなった時のこと。

保育園からの緊急お迎えコール!そんな時どうしていますか?

今までは「身内で何とかする」しかありませんでした。

おじいちゃん、おばあちゃん、パパ。

家族が協力してくれるのならそれは本当にありがたいことですね。

でもそんな恵まれた環境のママばかりではありません。

実際、県外から嫁いできた私は近くに頼れる身内はなく(夫の実家は安曇野。しかも働いている)

こどもが熱を出したりするとこどものことも当然心配ではあるものの

正直、仕事、明日どうしよう・・という不安がいつもありました。

最近のママたちにお話を聞くと、祖父母もまだまだ働いていたり、

介護をしていたり、パパは単身赴任だったりと

その家庭の様々な事情で完全バックアップ体制をとってもらうのはなかなか難しい、

というご家庭も増えてきているように感じます。

もちろんママだってこどもが具合の悪い時には仕事を休んで側にいてあげたいです。

でも、保育園の緊急お迎えコールで早退、

お休み1日目、2日目・・まだ熱が下がりきらない、

保育園に出すのは難しそう・・となっていくと

朝、会社に電話するのもすこし、いえ、かなり勇気がいるようになってきますね。

こどもは熱がある、と言ってもよほどの高熱でもなければ割と元気なもの。

そんな姿を見ていると、数少ない有給はここぞ!の時のためにとっておきたい、

回復の兆しが見えてきたら

こどもの面倒は誰かに変わってもらって仕事にでたい、と考えるのも自然なことです。

小さいこどもが熱を出したり、風邪を引いたりすることは当たり前に起こることです。

どんなに楽しい保育園でも毎日通えば少しずつ疲れてきます。

こどもは疲れてきたから休みたいな、と言葉で表すことができないうちは熱を出す、

といった形でサインを出してくれているような気がします。

本来ならこどもの体調が悪い時には、いつでも仕事を休める事が理想ですが

今の時代、雇用する側もギリギリの人数でシフトを回しているところも少なくありません。

やっぱり休まれたら困る。。というのが本音ですよね。

お休み2日目。

明日はせめて半日でも仕事に行けたら助かるのに・・そう思ったことはありませんか?

私の実家がある新潟市にはたくさんの病児保育室があります。

実際、新潟市に住んでいた頃には何度か利用させていただきました。

長野市ではまだまだ馴染みが薄いですが、働くママ達にはすごく必要なサービスだと思います。

実際利用するかどうかは別としても、いざというときにお願いできる、と思えるだけでなんとなく安心ですよね。

ママの安心は家族みんなの安心です。

次回は「病児保育の実際ってどんな感じ?」「利用の仕方は?」など具体的なケースをご紹介いたします!

この記事を書いた人 高橋 江美子

Mom’s-sun(マムズサン)看護師

小規模保育園 ひかりほいくえん施設長

長男が6ヶ月の時に看護学校へ入学。現在一男一女の母。

産婦人科勤務での経験、自身の産後・育児・仕事と子育ての両立で得た経験を少しでもママ達へ伝えたいと思い日々奮闘中!

子育てサポート

お産の話は宝物~うむうむネットの活動より~

皆さん、こんにちは。

お産を語る会うむうむネットの代表をしています牛山良枝です。

お産を語る会うむうむネットは、子育てサークルとして2004年9月に発足しました。

その時、私の子どもは長男が1歳半でした。

その後長女が生まれ、現在では長男が中1、長女が小4になりました。

今年の9月で丸12年、こんなに長く続くとは思っていませんでしたが(笑)、

細く長く続けていることで、いろいろな出会いがあったり繋がりができて、ありがたい限りです。

「お産を語る会」というと、ちょっと堅苦しい印象をうけるかもしれませんが、

「お産ってプライべーとなことだからに話す場所がないよね」

「でも話すと、みんなちがうけど共通の気づきや悩みがあって、

悩んでいるのは私だけじゃなかったんだと元気をもらえる」

という声から生まれた「妊娠・出産・育児についてなんでも話せる場所」なのです。

対象は「妊娠・出産・育児に関心のある方」なので、赤ちゃん連れのママだけでなく、

これから出産を考えている方、妊婦さんから2人、3人、4人のお子さんをもつお母さん、

プレおばあちゃんやおばあちゃんまで来てくださり、

幅広い世代の方が交流できる貴重な場所となっています。

先輩ママの話はとても説得力があって参考になりますし、

おばあちゃん世代でも自分のお産の時のことを昨日のことのように話します。

お産の話はそれだけ宝物なのです。

現在は2ヶ月に1度「お産」なんでもトークというおしゃべり会を開催し、

2ヶ月に1度うむうむネット通信を発行して自分たちが伝えたい情報を発信しています。

「お産」なんでもトークはタイトルの通り、話したいことをなんでも話して構わないのですが、

一応テーマも作ってあります。

今年度は

4月に「これって産後うつ?」~からだのこと、こころのこと話しましょう~、

6月に「する?した?立ち合い出産」、

8月に気軽に参加「おしゃべりしながらパステルアート」

を開催しました。

今後は10月18日に「語ろう高齢出産」、

12月に(日にちはまだ未定)「私のお産」~バースプラン&バースレビュー~を予定しています。

やっぱり「お産を語る会」なのでお産の話も大切にしています。

あなたのお産はどんなお産でしたか?

うれしかったこと、悲しかったこと、学んだこと、目が開かれたことはありますか?

今でも心に残っていることはありませんか?

今思い出すだけでも幸せになれることは何ですか?

あなたのお産の話が誰かの力になることがあります。

話すことで自分自身気づくことがあります。

いのちのすばらしさ、すごさを目のあたりにするお産。

お産のあとはすぐに育児が始まってバタバタしてしまうけど、

お産の時の気持ちを振り返る時間はとても大切です。

自分を振り返る時間にもなって、また育児をがんばろうという気持ちになれます。

ぜひ一度うむうむネットに話しに来てください。

いつでもお待ちしています。

次回は私の体験談をもとに、お産、母乳育児についてお話ししたいと思います。

この記事を書いた人 牛山 良枝(うしやま なかえ)長野市在住

お産を語る会うむうむネット代表 ながの子育てネット会員

一人目のお産が衝撃的?だったのと母乳育児がうまくいかず、

二人目は絶対に母乳だけで育てたいとうむうむネットで情報収集し、自分の納得する出産、母乳育児を行う。

うむうむネットの活動を通して自分の体の声、心の声を聴くことの大切さを感じ、

カラーセラピーやサードメディスンなどを学びセラピストとしても活動している。

うむうむネットブログ http://umuumunet.jugem.jp/

お産を語る会うむうむネットの代表をしています牛山良枝です。

お産を語る会うむうむネットは、子育てサークルとして2004年9月に発足しました。

その時、私の子どもは長男が1歳半でした。

その後長女が生まれ、現在では長男が中1、長女が小4になりました。

今年の9月で丸12年、こんなに長く続くとは思っていませんでしたが(笑)、

細く長く続けていることで、いろいろな出会いがあったり繋がりができて、ありがたい限りです。

まだお子さんがいない方から、おばあちゃんまで

「お産を語る会」というと、ちょっと堅苦しい印象をうけるかもしれませんが、

「お産ってプライべーとなことだからに話す場所がないよね」

「でも話すと、みんなちがうけど共通の気づきや悩みがあって、

悩んでいるのは私だけじゃなかったんだと元気をもらえる」

という声から生まれた「妊娠・出産・育児についてなんでも話せる場所」なのです。

対象は「妊娠・出産・育児に関心のある方」なので、赤ちゃん連れのママだけでなく、

これから出産を考えている方、妊婦さんから2人、3人、4人のお子さんをもつお母さん、

プレおばあちゃんやおばあちゃんまで来てくださり、

幅広い世代の方が交流できる貴重な場所となっています。

先輩ママの話はとても説得力があって参考になりますし、

おばあちゃん世代でも自分のお産の時のことを昨日のことのように話します。

お産の話はそれだけ宝物なのです。

こんな活動をしています

現在は2ヶ月に1度「お産」なんでもトークというおしゃべり会を開催し、

2ヶ月に1度うむうむネット通信を発行して自分たちが伝えたい情報を発信しています。

「お産」なんでもトークはタイトルの通り、話したいことをなんでも話して構わないのですが、

一応テーマも作ってあります。

今年度は

4月に「これって産後うつ?」~からだのこと、こころのこと話しましょう~、

6月に「する?した?立ち合い出産」、

8月に気軽に参加「おしゃべりしながらパステルアート」

を開催しました。

今後は10月18日に「語ろう高齢出産」、

12月に(日にちはまだ未定)「私のお産」~バースプラン&バースレビュー~を予定しています。

お産の時の気持ちを振り返ることは大切

やっぱり「お産を語る会」なのでお産の話も大切にしています。

あなたのお産はどんなお産でしたか?

うれしかったこと、悲しかったこと、学んだこと、目が開かれたことはありますか?

今でも心に残っていることはありませんか?

今思い出すだけでも幸せになれることは何ですか?

あなたのお産の話が誰かの力になることがあります。

話すことで自分自身気づくことがあります。

いのちのすばらしさ、すごさを目のあたりにするお産。

お産のあとはすぐに育児が始まってバタバタしてしまうけど、

お産の時の気持ちを振り返る時間はとても大切です。

自分を振り返る時間にもなって、また育児をがんばろうという気持ちになれます。

ぜひ一度うむうむネットに話しに来てください。

いつでもお待ちしています。

次回は私の体験談をもとに、お産、母乳育児についてお話ししたいと思います。

この記事を書いた人 牛山 良枝(うしやま なかえ)長野市在住

お産を語る会うむうむネット代表 ながの子育てネット会員

一人目のお産が衝撃的?だったのと母乳育児がうまくいかず、

二人目は絶対に母乳だけで育てたいとうむうむネットで情報収集し、自分の納得する出産、母乳育児を行う。

うむうむネットの活動を通して自分の体の声、心の声を聴くことの大切さを感じ、

カラーセラピーやサードメディスンなどを学びセラピストとしても活動している。

うむうむネットブログ http://umuumunet.jugem.jp/